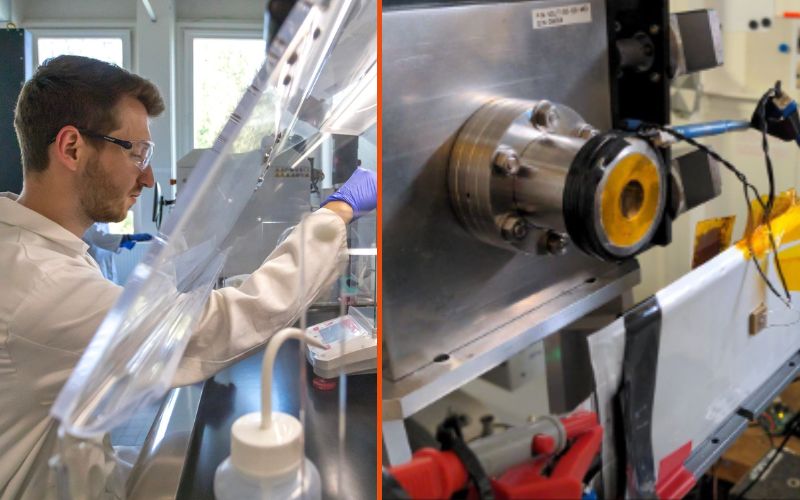

Originaire de la Mayenne, Corentin Renais a suivi une licence puis un master de chimie à Angers avant de rejoindre Grenoble pour préparer une thèse* au LEPMI**. Ses recherches portent sur un enjeu crucial pour la mobilité électrique : rendre les batteries capables de se charger plus rapidement. Le jeune chercheur s’est en particulier intéressé à l’électrode négative en graphite, connue pour limiter la puissance des batteries.

Dans le cadre de son doctorat, il a également participé à une étude dirigée par Claire Villevieille, chercheuse CNRS au LEPMI, qui a abouti à une publication dans la prestigieuse revue Nature Communications.

Des craquements révélateurs

« On ne le sait pas toujours, mais avec les batteries de nos téléphones, on a de véritables réacteurs chimiques dans nos poches, lance Claire Villevieille. À chaque cycle de charge et de décharge, le lithium va et vient entre les électrodes. Ce mouvement provoque des gonflements, des microfissures, parfois même l’émission de gaz. Ces phénomènes génèrent des sons, comparables à de minuscules craquements, que l’on peut enregistrer à l’aide de capteurs acoustiques et d’ultrasons. »

L’équipe de recherche a eu recours aux grands instruments pour corréler ces émissions sonores avec les transformations internes observées par diffraction et imagerie. Elle a ainsi pu identifier quel élément de la batterie – électrode, électrolyte, séparateur – produisait quel bruit à un instant donné.

Prévenir l’embrasement

Cette découverte ouvre des perspectives très concrètes. En intégrant un capteur acoustique miniaturisé dans le système de gestion de batterie (BMS), il deviendrait possible de détecter en amont une faiblesse de sécurité et d’arrêter le dispositif avant qu’il ne s’embrase. « C’est une façon d’écouter le ‘son d’une faille de sécurité majeure’ d’une batterie pour éviter qu’elle ne prenne feu », résume Corentin Renais.

Au-delà de la sécurité, cette approche pourrait aussi aider à mieux comprendre les limitations actuelles liées à la charge rapide. Les travaux de thèse du jeune chercheur se poursuivent à l’échelle du laboratoire, en variant certains paramètres tels que la porosité, le taux de matériau actif ou encore le liant qui composent une électrode, tous ces paramètres pouvant influencer la charge rapide et les aspects mécaniques des électrodes.

Entre recherche fondamentale et applications industrielles

Bien que cette étude soit née d’une question fondamentale, les applications sont multiples. Elles concernent aussi bien les batteries de scooters électriques que celles des véhicules plus puissants. Le projet bénéficie déjà de liens étroits avec des industriels.

Pour Corentin, actuellement en fin de thèse, cette expérience illustre l’importance de croiser recherche de pointe, instrumentation avancée et enjeux sociétaux. « On veut tous des batteries à la fois puissantes et rapides à charger. En écoutant leur fonctionnement intime, on comprend mieux leurs limites et on ouvre la voie à de nouvelles solutions », conclut-il.

*Thèse Grenoble INP - UGA, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

**USBM / CNRS / UGA / Grenoble INP - UGA

Contact

- Vice-présidente Innovation et Relations entreprises

Gaëlle Calvary - Directeur de la DRIVE

Cédric Di Tofano Orlando

Tél. 04 76 57 43 16 - Annuaire